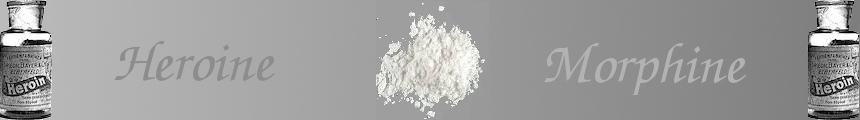

On pourrait penser que les drogues agissent directement sur le corps humain ; en effet les drogués manifestent de nombreuses caractéristiques physiques ; ils sont extrêmement maigres, nerveux,... Cependant contrairement à ce que l’on pourrait croire, les opiacés n’agissent dans l’organisme que sur une partie infime du cerveau.

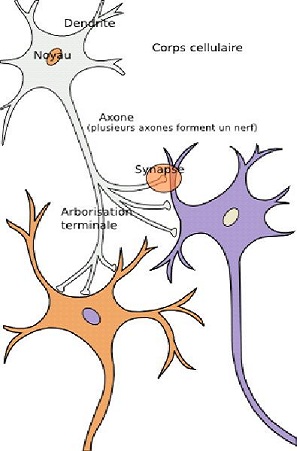

Le cerveau est le centre du système nerveux. Cet organe traite les informations sensorielles, qui contrôle et régule les fonctions de l'organisme comme la motricité volontaire ou encore les fonctions cognitives. Il est composé d'un réseau d'un nombre variable de neurones connectés par le biais des synapses.

La communication nerveuse se manifeste par des signaux électriques enregistrables qui constituent des messages. Ces derniers se propagent le long des chaines du neurones connecté entre eux par des synapses.

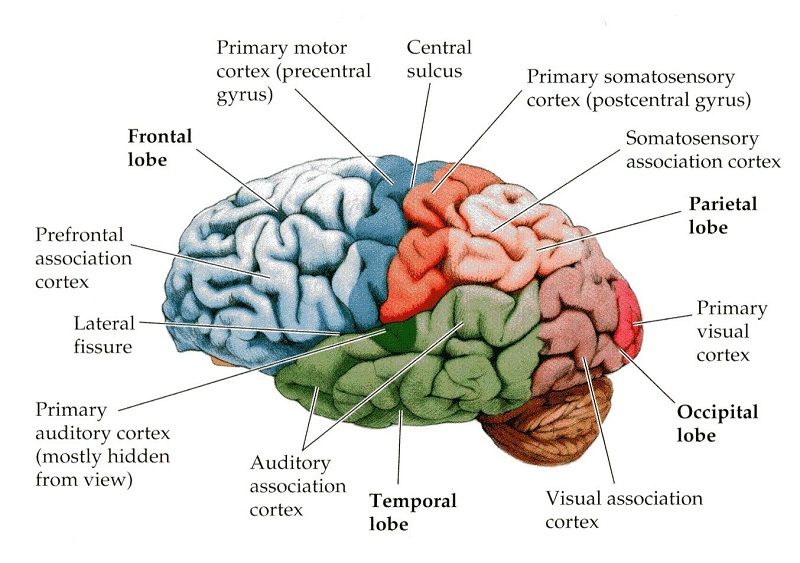

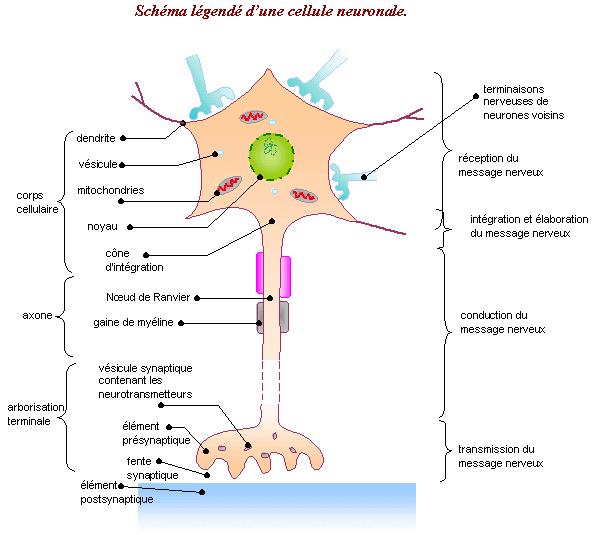

Les neurones sont des cellules spécialisées dans le traitement et la génération des messages nerveux. Localisés principalement dans le cerveau, ce sont eux qui contrôlent l'ensemble des fonctions de notre corps. Chaque neurone est composé de trois parties :

L'axone et l'arborisation terminale sont les deux parties les plus importantes dans la transmission du message nerveux.

Le message nerveux correspond à une succession de potentiels d'action au sein de l'axone du neurone. Cette suite de potentiels d'action peut être assimilée à un code binaire de 0 et de 1. Il s'agit en fait d'un déplacement de potentiels électriques très faibles (de l'ordre de quelques microvolts) dans l'axone. La membrane de l'axone est en effet composée de deux parties : l'une contenant des anions, l'autre des cations. En modifiant la polarité de cette membrane, on crée un potentiel d'action, ou un message nerveux. La fréquence des potentiels d'action permet de moduler l'intensité du signal. Cependant, la vitesse du signal dépend de la nature de l'axone.

Ces potentiels d'action sont transmis le long de l'axone jusqu'à l'arborescence terminale. C'est dans cette région que s'effectue la communication inter neuronale.

Les neurones peuvent créer un message nerveux. Cependant, ce dernier doit pouvoir être diffusé dans l'ensemble du cerveau et de l'organisme. L'axone permet de transporter le message très loin, parfois jusqu'aux extrémités du corps. Mais le message doit pouvoir passer d'une cellule à une autre. Ce passage s'effectue au niveau de l'arborisation terminale, aussi appelée synapse.

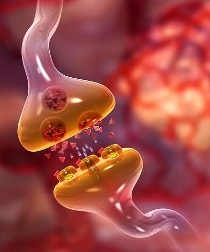

Cette transmission est très simple. Le message nerveux parvient à la synapse. Il est ici converti en message chimique : les neurotransmetteurs. La membrane synaptique libère ensuite ces transmetteurs chimiques dans l'espace situé entre la synapse et la cellule cible. La membrane de cette dernière est composée de récepteurs chimiques. Ces derniers, sensibles à un seul type de neurotransmetteurs, captent le message chimique, l'interprètent, et dans le cas échéant le convertissent en message électrique.

Il existe deux types de synapses :

Les drogues peuvent agir de différentes façons sur la transmission synaptique.

Une drogue peut avoir la capacité d'inhiber la fabrication des enzymes, qui permettent la formation de neuromédiateur (D). C'est le mode d'action, par exemple, des médicaments contre l'hypertension artérielle. Une drogue peut aussi détruire la vésicule synaptique, cette petite capsule qui contient le neurotransmetteur durant son transit dans la fente synaptique. Sans cette vésicule, le médiateur est éliminé par des enzymes spécifiques (A)

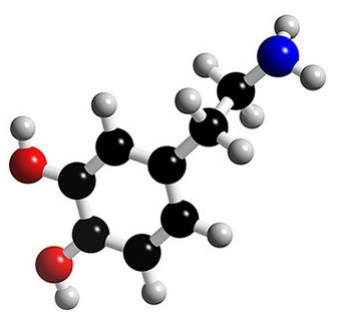

Certaines drogues ont une composition chimique proche de celle des neurotransmetteurs. Elles peuvent ainsi prendre la place du neurotransmetteur dans la vésicule synaptique. (B) A l'inverse, d'autres drogues peuvent bloquer l'exocytoseExpulsion des neuromédiateurs des vésicules synaptiques vers le milieu extracellulaire., par exemple le brétylium. (C))

Une drogue peut empêcher les enzymes de dégradation d'éliminer le surplus des neuromédiateurs dans la fente synaptique. L'augmentation de la concentration entraîne l'augmentation de la transmission du message nerveux. (F) (6. D'autres drogues facilitent aussi la transmission en bloquant l'endocytoseMécanisme de transport de molécules vers l'intérieur de la cellule, qui assurait l'inactivation du médiateur. (E) Ce mécanisme est celui des antidépresseurs les plus répandus, les tricycliques.)

L'action la plus courante des drogues psychotropes s'effectue au sur les récepteurs membranaires. La molécule de la drogue peut en effet avoir une composition chimique et structurale proche de celle du neurotransmetteur et ainsi se loger dans les sites actifs des récepteurs et imiter son action. (G) Cependant, d'autres drogues peuvent également obstruer le récepteur et ainsi empêcher la transmission du signal. (H)

Les opiacés possèdent une force d'addiction exceptionnelle. Pour l’héroïne comme pour la morphine, le mode d’action de ces drogues est identique.

Le circuit de récompense est comme son nom l'indique le circuit véhiculant l'idée d'un plaisir associé à une action. C'est ce circuit qui est sollicité lors de l'apprentissage. Il implique par exemple l'association de la satisfaction des parents lorsque l'enfant réussit l'action ce qu'on lui a demandé de faire. La molécule associée à ce circuit est la dopamine. Elle est responsable de la sensation de bien-être, de plaisir.

Elle joue donc un rôle essentiel dans le mécanisme de la dépendance. En effet, le consommateur va associer l'opiacé au bien-être. Les opiacés ont en effet la capacité de stimuler la production de dopamine. Cette stimulation est d'autant plus forte que la dose injectée est importante. En effet, les neurones sécréteurs de dopamine sont en permanence inhibés par un neurotransmetteur appelé GABA (Gamma-aminobutyrique Acid). Les opiacés ont cependant un rôle d'inhibition de ces neurones sécréteurs, diminuant donc la quantité de GABA dans l'organisme. Cette diminution est donc à l'origine de l'augmentation de la production de dopamine. La diminution de l'activité des neurones sécréteurs GABA est aussi expliquée par un autre phénomène. Les neurones sont sensibles à l'AMP cyclique, un messager secondaire modulant l'excitation neuronale. Les opiacés diminuent leur concentration et ainsi entraînent une baisse de l'activité des neurones de l'aire segmentale ventrale, lieu où sont principalement situés les neurones sécréteurs (GABA). Cette baisse d'activité des neurones du cerveau entraîne également l'effet euphorisant des opiacés. Bien que la morphine agisse de la même manière que l'héroïne, cette dernière est bien plus agressive que la morphine. Son effet est donc plus rapide.

La dépendance se caractérise également par la sensation de manque. Celle-ci est engendrée par une hyperactivité cérébrale. En effet, la diminution d'AMP cyclique, entraînée par les opiacés, est compensée à long terme par d'autres mécanismes. Ainsi, l'arrêt de la consommation entraîne une surproduction, elle-même à l'origine d'une surexcitation des neurones. Le cerveau est donc en état de manque.

Des la première consommation d’héroïne ou de morphine (à forte doses ou doses répétées pour celle-ci), une dépendance ce crée. En effet, le consommateur est alors soumit à une envie répétée et irrépressible, en dépit de la motivation et des efforts du sujet pour s'y soustraire. Le mécanisme de dépendance néfastes évoqués, la sensation de manque et l’accoutumance au produits ingérés facilitent cette addiction imposée au consommateur.